Главная / Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение» / №2 2013

Горюнков С. В. Введение в мифологическую теорию культурогенеза. Часть IX. Метаязыковое содержание культуры

УДК 001:167/168

Goriunkov S. V. Introduction into the Mythological Theory of Culture Genesis. Part IX. The Metalinguistic Content of Culture

Аннотация ◊ В статье показано, что история культуры ― это, образно говоря, «метаязыковая змея, кусающая себя за мифологический хвост языка-объекта».

Ключевые слова: иерархия метаязыков, культура в зеркале мифа, мифы как метаязыковое знание.

Abstract ◊ The paper shows that the history of culture is, figuratively speaking, a “metalinguistic snake biting its own mythological tail of language-object”.

Keywords: the hierarchy of metalanguages, culture in the mirror of myth, myths as metalinguistic knowledge.

1. МЕТАЯЗЫКОВАЯ ПРОБЛЕМАТИКА

Метаязык — одно из важнейших понятий современной логики, математики, семиотики и теоретической лингвистики, философии и методологии науки. «В самом общем смысле метаязык — любой естественный или искусственный язык (язык “второго уровня”), на котором описывается другой язык (язык “первого уровня”)»[1]. Чаще, однако, описываемый в метаязыке язык называется предметным языком, или языком-объектом.

Наглядным примером взаимоотношений метаязыка и языка-объекта является ситуация с изучением иностранного языка, где в роли языка-объекта выступает изучаемый язык. Но в познавательном отношении наиболее интересны те примеры, где и метаязык, и язык-объект взаимодействуют в рамках одного и того же разговорного языка.

Метаязык используется для выражения суждений о языке-объекте. А поскольку суждения о языке-объекте — это не что иное как попытки взглянуть на него как бы «извне», то в классической философии под метаязыком подразумевается обычно логический инструментарий рефлектирования.

Необходимость такого рефлектирования связана с тем, что «смешение терминов и высказываний метаязыка и языка-объекта порождает трудности в понимании языков человеческого общения»[2]. Трудности эти, представляющие собой проблему и ныне, яснее всего осознаются в предельно формализованных областях знания; поэтому преимущественной сферой использования понятия «метаязык» является область исследования логико-математических проблем. И с намного меньшим эффектом понятие «метаязык» применяется в общенаучной методологической практике.

Почему так происходит, легко показать на примере с эволюционно-исторической парадигмой ― совокупностью научных теорий о происхождении Вселенной, Земли, Жизни и Разума. Теории эти, как известно, могут интерпретироваться двояко: как языковое отражение некой внеязыковой (объективной) реальности, и как выражение метаязыковой рефлексии над языковыми презумпциями мифологической природы (см. часть I «Введения», гл. 2). Первым случаем задаётся тупиковая, преобладающая в современном научном сознании, ситуация «наивного исторического объективизма»; вторым вскрывается проблема «герменевтического круга» и необходимость её разрешения (там же). Но поскольку явного различия между текстами и метатекстами внутри одного и того же естественного языка нет, то научное мышление, надёжно отселектированное в традициях «наивного исторического объективизма», к восприятию «круга» и к соответствующей критической рефлексии над ним оказывается чаще всего не готово.

А вот на бытовом уровне метаязык используется хотя и бессознательно, но вполне успешно. Скажем, когда гаишник на дороге останавливает водителя и беспричинно заявляет: «Вы нарушили правила», то водитель, если он достаточно опытен, прекрасно понимает, что на самом деле гаишник средствами метаязыка просит у него денег. Хотя о собственно метаязыке оба знают не больше, чем мольеровский персонаж о прозе.

Общее с предыдущим примером здесь то, что слова «Вы нарушили правила» тоже могут одновременно интерпретироваться и как предметное, и как метаязыковое выражения. Поэтому их буквальное восприятие завело бы ситуацию в тупик, аналогичный тупику «наивного объективизма». Метаязыковое же восприятие водителем слов гаишника создаёт возможность выбора, по ситуации, между двумя возможными ответными действиями: между компромиссной уступкой гаишнику или оказанием давления на него самого. Первое действие сравнимо с конформистским соблюдением «правил игры в науку», а второе — с радикальным методологическим прорывом в области постановки и решения познавательных задач.

Но есть и принципиальное отличие примеров друг от друга. Суть его в том, что в каждом из примеров потребность в метаязыке обусловлена разными причинами. Так, в примере с эволюционно-исторической парадигмой эта потребность вырастает из необходимости расширить взгляд на предмет вплоть до заострения внимания на его принципиально новых аспектах, а в примере с гаишником предмет разговора заранее считается понятным настолько, что метаязык специально маскируется под язык-объект. Отсюда виден масштаб разброса метаязыковых функций: от тех, что служат средством сокрытия истинных целей обмена сообщениями, до тех, что призваны сделать предельно ясной саму структуру такого обмена.

Речевое разнообразие метаязыковых ситуаций на бытовом уровне их проявления подробно рассмотрено в книге Алана Гарнера и Алана Пиза «Язык разговора». Метаязык расшифровывается в ней как язык, который скрывает истинный смысл выражаемого обычным языком, то есть как скрытое под обычной речью иносказание[3]. «Если убрать все метавыражения из нашей повседневной речи, то беседа станет краткой, резкой и исключительно смысловой (слово «смысловой» здесь неудачно; уместнее сказать: механистичной, роботоподобной. — С. Г.). Мы начнём казаться друг другу грубыми, жестокими и невнимательными. Метаязык смягчает удары, которые мы наносим друг другу, позволяет нам манипулировать собеседником, достичь собственных целей и выпустить эмоции, не нанося смертельной обиды»[4]. В книге заострено внимание на разнообразии мотивировок метаязыковых рефлексий. В частности, подробно рассматриваются мотивировки, связанные с эмоциональной нагрузкой, со смысловыми ударениями, с клишированными оборотами, с манипуляцией, самоутверждением, заинтересованностью и убеждением. Особо отмечена роль «делового» и «политического» метаязыков[5].

Опыт фундаментального исследования метаязыковой проблематики предпринят в коллективной монографии «Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты» (Ч. 1, Кемерово-Барнаул, 2009; Ч. 2, Томск, 2009; Ч. 3, Кемерово, 2010). Здесь метаязыковое сознание представлено как важнейший феномен языка и ментальной сферы человека. Авторы монографии с разных сторон рассматривают данный феномен, выявляя закономерности его «устройства» и функционирования[6].

«Какое место в ментальном пространстве языковой деятельности занимает метаязыковое сознание? Общий ответ ― у него максимально широкий спектр проявлений: от “пред-метаязыкового” до “сверх-метаязыкового”… ― нуждается в конкретизации. Язык, как известно, пронизывает все сферы и уровни сознания: рациональный (рассудочный), подсознательный и бессознательный. В этом взаимодействии формируется относительно самостоятельное ментальное образование ― «собственно» языковое сознание, то есть практическое сознание, управляющее повседневной речемыслительной деятельностью. В существенной мере оно является подсознательным и бессознательным, но даже в этом варианте в ней, несомненно, как мощный фактор присутствует “пред-метаязыковое” сознание, функционирующее в естественном общении в свернуто-автоматических формах. Яркий пример тому ― механизмы контроля за правильностью высказывания, которые, разумеется, “включены” в любом акте речепорождения, но обнаруживают свое действие только при нарушениях естественного хода коммуникации… В таких механизмах, несомненно, заложены элементы метаязыкового сознания, поскольку интуитивная оценка хода высказывания и его отдельных операциональных единиц с точки зрения “правильно-неправильно” ― уже есть в некотором роде “надъязыковое сознание”, что обычно и имеют в виду, говоря о метаязыковом сознании»[7].

Акцент на «онтолого-гносеологических аспектах метаязыкового сознания означает, что «в важнейших проявлениях данного феномена носитель языка встаёт “над” языком, выступая в роли субъекта, познающего язык во всех его ипостасях и самого себя как носителя языка»[8]. Вместе с тем «позиция “над” включена в естественную речевую деятельность как механизм её организации и тем самым растворяется в позиции “внутри”, в которой осознанное отношение редуцируется до автоматически-спонтанного; тем самым теоретические (метаязыковые) компоненты сознания выступают в роли практического языкового сознания»[9]. А различие позиций реализуется в процессе перевода автоматически-спонтанных метаязыковых форм рефлектирования в осознанные ― интерпретационные, где «у реципиента речевого произведения больше возможности мысленно “остановиться” на сказанном (и ― особенно ― написанном)»[10].

Специфика метаязыкового рефлектирования определяется его собственно-культурной ― понятийной ― сутью, отличной от сути речевой деятельности «говорящих обезьян». Последняя не нуждается в рефлексии над собой, — по причине строгой однозначности используемых в ней языковых средств. Иначе обстоит дело с языком понятий, полисемией которых постоянно создаются трудные для однозначного понимания ситуации. Чтобы их разрешить, то есть чтобы объяснить непонятное, нужно как бы «встать над языком», используя предварения типа «иными словами», «попробую объяснить иначе» и др. А это и есть переход, не всегда осознаваемый, на метаязык.

Но и на уровне языка понятий метаязыковые ситуации воспринимаются и разрешаются не одинаково, поскольку сам данный уровень представлен «тремя несогласованными пластами»[11]: пластом пространства-времени в его научном охвате космическими величинами, пластом микромира атомов и макроскопическим пластом межчеловеческого общения[12], где последний пласт реальности приближен к носителю метаязыка в намного большей степени, чем первые два. Именно поэтому в первых двух пластах реальности проблема их метаязыкового описания решается обычно путём их сведения к символическим образам макрореальности (подробнее об этом ― в гл. 2).

Если же говорить о проблеме метаязыкового сознания в целом, то нужно отметить, что она теснейшим образом связана с изживанием позиции «наивного объективизма» в любых её проявлениях, а также с избавлением от недооценки онтологической роли рефлексии и исторических аспектов тезаурусной проблематики с её иерархией семантических уровней.

Вспомним, как устроена эта иерархия: на одном полюсе — огромное разнообразие речевой деятельности, на другом — целостная картина мира (см. часть VI «Введения», гл. 5). А между полюсами — все остальные уровни иерархии, рассматриваемые одновременно и как факты языка-объекта, и как факты метаязыка, — поскольку «различение языков-объектов и метаязыков является относительным: любой из метаязыков может в свою очередь стать объектом описания в метаязыке более высокого уровня»[13].

Переход от уровня к уровню осуществляется как последовательный перевод метаязыковой компоненты каждого из уровней из её неосознаваемой формы в осознанно-рефлективную. «И в процессе порождения, и в процессе восприятия речи говорящий и слушающий непроизвольно оценивают речевые произведения как правильные или неправильные. В последнем случае отношение сознания к языку становится более активным, вплоть до выхода на осознаваемый уровень (извинения, поправки, переспросы и т. п.); метаязыковый компонент из свернутого и имплицитного преобразуется… в развернутый и эксплицитный»[14].

Но с этой точки зрения и всю историю духовной культуры, начиная с мифологической «речи» и кончая современной научной картиной мира, можно рассматривать как процесс нарастания «развёрнутых этажей» иерархии метаязыковых рефлексий над исходной «пред-структурой понимания». На любом из уровней этой иерархии выполняется главное предъявляемое к метаязыку требование: «метаязык должен быть богаче соответствующего языка-объекта, так как он должен содержать не только обозначения для всех имён и выражений последнего, но и фиксировать с помощью своих специфических средств их свойства и устанавливать различного рода связи и отношения между ними»[15]. А «сами поиски [очередного, более общего. — С. Г.] метаязыка становятся новым языком-объектом, что открывает новый горизонт возможностей его бытия»[16].

2. КУЛЬТУРА В ЗЕРКАЛЕ МИФА

Спрашивается: куда направлен этот, пронизывающий всю историю духовной культуры, процесс?

Господствующая в современной науке парадигма приучила к взгляду на историческое развитие как на ориентированный в бесконечность «прогресс», ограниченный в лучшем случае последствиями истощения солнечной энергии, а в худшем ― перспективой самоуничтожения человечества в экологической катастрофе, ядерном конфликте и т. д. Но эмпирическая фактология, как всегда, путает все теоретические карты.

То, что некоторые особенности мифологического мышления могут пережиточно сохраняться в массовом сознании рядом с элементами подлинно философского и научного знания, «рядом с использованием строгой научной логики»[17], давно и хорошо известно. Гораздо реже обращается внимание на то, что научное знание само имеет тенденцию облекаться в смысловые конструкции, поразительно похожие на мифы.

Дело в том, что исторический отказ от мифологических представлений о мире в пользу преднаучных и научных прямо обусловлен возрастанием несоответствия первых последним (о мифологических смысловых абсурдах и об их изживании см. часть II «Введения»). Но и научные представления о мире, по мере обретения ими целостных обобщающих форм, точно также начинают обнаруживать своё очевидное несоответствие непосредственно воспринимаемой реальности. Так, наблюдения над ходом небесных светил привели со временем к отказу от геоцентрической системы в пользу гелиоцентрическрй, — хотя первая и сегодня выглядит «естественнее» второй (мы «видим», как солнце движется относительно земли, а не наоборот). Эпоха Великих Географических Открытий завершила пересмотр взглядов на форму земли, — хотя и сегодня земля в её повседневном «обывательском» восприятии кажется не круглой, а плоской. Палеонтологические открытия VIII–XIX веков заставили отказаться от идеи неизменности биологических видов в пользу идеи их исторической изменчивости, — хотя непосредственно наблюдается разнообразие именно неизменных видов, и т. д.

Налицо, таким образом, явное несоответствие нового, научного знания об окружающем мире непосредственно наблюдаемому — наивному — восприятию этого мира. Главное же: новое знание, приспособленное к его «наивному» восприятию, обнаруживает очевидное сходство с формами мифологических представлений о мире.

«Яблоко, падающее на чудо-голову» — чем не миф, таящий в своей символической форме скрытое знание о законах тяготения?: Или: формула «человек произошёл от обезьяны» — чем не антропогония со скрытой за ней семантической конструкцией мировоззренческого масштаба (тем более что и по содержанию это не что иное как обращённый миф древности о превращении прежних людей в современных обезьян)? Или: концепция «абиогенеза» — чем не очередная, лишь растянутая во времени, мифологическая метаморфоза? Или: «Большой взрыв» — чем не космогония, пронизанная, как и всякая древняя космогония, изощрённой числовой символикой своего математического обоснования?

В истории науки одним из первых на формальное сходство популярно изложенного научного знания с мифо-религиозными представлениями обратил внимание российский этнограф В. Г. Богораз (Тан). В частности, он заметил, что «в изучении религиозных явлений теория относительности представляет возможности совершенно нового, до сих пор не применявшегося подхода»[18]. «Изучая работы Эйнштейна, Минковского, Маха, Умова и некоторых других, особенно в их популярном изложении, рассчитанном на психологию читателей, — писал Богораз, — я с удивлением увидел ряд совпадений, вначале довольно необъяснимых, с другими материалами. Когда эти ученые пытались превратить свои отвлеченные формулы в конкретные психические образы, они неизменно давали картины, комбинации деталей, подобные рассказам и легендам фантастического или полуфантастического характера, распространенным среди первобытных шаманистических племен и также среди более культурных народов. Можно было бы сказать, что идеи современных ученых физиков и математиков, воплощенные в конкретные образы, имеют вообще шаманистический, легендарный характер»[19] (и далее В. Г. Богораз подробно обосновывает заявленный тезис данными фольклора палеоазиатских и других народов, уделяя основное внимание сходству первобытных представлений о пространстве и времени с новейшими научными концепциями).

На аналогичные ассоциации, а также на связанные с ними рефлексии, наводит знакомство с методами, посредством которых популяризировал свои «сумасшедшие» идеи Нильс Бор. Известен, в частности, эпизод из биографии учёного, где описана его попытка объяснить законы квантовой механики собственным детям.

«Представим себе кота, которого нет на свете, — сказал он. — Ничего удивительного, если у такого кота есть два хвоста, не правда ли? Но у настоящего кота наверняка на один хвост больше, чем у кота, которого нет. Значит, у настоящего кота три хвоста! Где тут ошибка?»[20]

Раньше других ответ нашёл трёхлетний Оге (кстати, будущий теоретик физики и Нобелевский лауреат). «Он протянул руки и, глядя на свои пустые ладошки, сказал: “Папа, вот кот, которого нет на свете. А где два хвоста?”»[21]

Смысл ответа таков: «Возражающие против странностей квантовой механики не замечали, что их классические доводы бывали равносильны просьбе представить себе двухвостого кота, которого нет на свете. Таким котом были классические частицы — шарики, а двумя хвостами — точные координаты и точные скорости. Меж тем эксперименты, совсем как маленький Оге, протягивали из микромира пустые ладони: там не было классических шариков. И спрашивали: а где одновременно измеренные координаты и скорости?

<…> Так уж устроен микромир, если рассказывать об его устройстве на языке макромира — с помощью всех этих давно известных [претендующих на объективное отражение реальности] слов: координата… скорость… частица… волна… причинность… случайность… непрерывность… скачок… Сколько раз он [Бор] говорил и писал об ограниченной пригодности в микромире образов и понятий, рождённых повседневным образом человечества! <…> Теперь эта проблема языка познания возвысилась в глазах Бора чуть ли не до ранга главенствующей»[22].

Суть проблемы ― в том, что простой разговорный язык обнаруживает почему-то свою непригодность для популярного объяснения фактов, изложенных на специальных языках науки. Нужен, оказывается, ещё один, иносказательный (хотя тоже имеющий видимость простого разговорного) язык, назначение которого ― «приблизить обыденные представления к научным»[23], и наоборот ― научные к обыденным. Потому что «и наука, и зависимое от него образование сами находятся под воздействием обыденного сознания, презумпции которого оказываются не преодоленными, и в этом единстве формируются устойчивые стереотипы»[24] ― мифы в расхожем смысле слова.

Речь идёт о тенденции, возникающей при освоении обыденным сознанием теоретических знаний. «В силу принципиальных несовпадений презумпций научного познания и стихийной гносеологии, определенное искажение результатов первого неизбежно и объективно. Нередко оно сопровождается мифологизацией научных знаний. Отсюда следует, что изучение закономерностей “обыденнизации” метаязыкового сознания имеет принципиальное значение для понимания того, как происходит освоение научных знаний в ненаучных сферах. В этом смысле наивная лингвистика стоит в парадигме других “наивных дисциплин”: наивной философии, истории, педагогики, юриспруденции, биологии, астрономии, медицины, наивного литературоведения, естествознания и т. д. ― в каждой из наук есть момент присутствия обыденного фактора и в генезисе этих наук, и в их функционировании ― то есть в сфере освоения научных знаний обыденным сознанием. Принципиально важно подчеркнуть наличие в данной когнитивной области разных наук языковой и метаязыковой составляющих, которые обнаруживаются в факте существования наивных элементов знания о любой предметной сфере, воплощенных в языковой форме и выступающих как ее (формы) содержание ― семантическое, концептное, лексикографическое…»[25].

«Говоря о тенденции к “дегносеологизации”, важно заметить, что движение сознания от понятий как единиц научного знания к обиходным понятиям, от метаязыка науки к обыденному метаязыку далеко не во всех аспектах представляет регрессивное направление. “Наивная наука — наивная физика, наивная химия, наивная математика — относительно новые научные направления, которые, по мнению специалистов, позволят намного расширить возможности современных компьютеров. Человек, как известно, играя в мяч, не решает дифференциальных уравнений, чтобы определить траекторию его полета. Он пользуется так называемой наивной, или качественной физикой, основанной не на формулах, а на правилах” ... Неопределенные понятия, метафоры и концепты, которыми оперирует человек в обыденной жизни, во многих отношениях — незаменимый инструмент принятия решений, ориентации в мире и его познания, и, следовательно, далеко не всегда их следует трактовать как менее “гносеологичные”»[26].

Со сказанным трудно не согласиться. И ещё труднее не заметить, что конкретное вербальное содержание обрисованной тенденции само имеет тенденцию облекаться в очевидные мифоподобные формы. (Укажу хотя бы на знаменитый эйнштейновский «парадокс близнецов», отсылающий к близнечной мифологии, или на проникновение в физику микромира понятий «очарованности», «истинности» и др., сравнимое со свойственной мифам антропоморфизацией всего и вся). — Но поэтому и не следует удивляться всё более учащающимся констатациям типа: «Странно, но сейчас приходится задумываться над концепциями далёкого прошлого»[27].

Впрочем, странным здесь давно уже выглядит само слово «странно». А по-настоящему задумываться приходится над истинным смыслом древнего образа «змеи, кусающей себя за хвост».

Напомню о кодовой природе этого широко известного во многих культурных традициях символа. В мелкой пластике евразийского степного региона ему соответствует изображение свёрнутого в кольцо хищника кошачьей природы (канон «скифского звериного стиля»), оленей и других животных[28]. В китайской мифологии описывается фантастический зверь, держащий во рту конец своего хвоста[29]. В мифологизированном эпосе осетин известен образ оберегающего огонь великана: «великан спит, свернувшись клубком, так что ноги касаются головы, а огонь находится в центре этого необычного круга»[30]. На одном из древнеегипетских барельефов изображена свёрнутая в кольцо богиня, касающаяся пальцами ног своей головы[31]. И т. д.

Общий смысловой «знаменатель» всех этих образов сводим к идее замыкания конца некой структуры на её начало.

В нашем случае «начало» — это пред-структура понимания языка-объекта. «Конец» — многократно тасуемое и постоянно обобщаемое в ходе исторических рефлексий метаязыковое производное пред-структуры. А замыкание одного на другое означает, что история, понимаемая как метаязыковая функция, движется к той заключительной фазе своего развития, где отрефлектированный «конец» обещает узнать себя в зеркале собственного дорефлективного «начала». «Метаязыковая змея культуры» начинает высматривать свой собственный «мифологический хвост языка-объекта», чтобы «укусить» его. «Пред-структура понимания», с которой некогда всё начиналось, готовится вернуть себе начальную форму, но уже высвеченную собственным, скрытым прежде, содержанием.

3. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ

О каких форме и содержании идёт речь?

Ответ на этот вопрос, в самых общих чертах уже рассмотренный выше (см. часть III «Введения», гл. 4), станет окончательно ясен, если ещё раз проследить новейшую логику рефлектирования над «вершиной» сегодняшнего общенаучного знания ― над эволюционно-исторической парадигмой.

Напомню вкратце суть этой логики.

Критическое переосмысление предпосылочных оснований современного эволюционно-исторического мировоззрения и выработка на его основе понимания историзма как метода, обладающего собственной историчностью — вот путь к решению задачи, которую М. Хайдеггер определил как задачу «правильного вхождения в круг»[32]. И такой путь начинает постепенно осознаваться как центральная проблема современности: как требование критической работы мысли над всей историко-материалистической проблематикой. Во всяком случае, важнейшими вехами в данном направлении уже сегодня можно считать, во-первых, осознание предпосылочности всякой работы мысли, её опоры на «пред-структуру понимания»[33], и, во-вторых — осознание историзма (вернее, того, что принято сегодня называть «историзмом») как наивного исторического объективизма. («Наивность так называемого историзма состоит в том, что он <…>, полагаясь на методологизм своего подхода, забывает о своей собственной историчности <…> Подлинно историческое мышление должно мыслить также и свою собственную историчность»[34]).

Историческое мышление, мыслящее свою собственную историчность ― это такое мышление, которое понимает, что в основе всех современных научных теорий о происхождении Вселенной, Земли. Жизни и Разума лежит не объективная научная мысль, адекватно отражающая внеязыковую реальность, а мифологическая презумпция «происхождения», бессознательно заимствованная позднейшими философией и наукой. Потребность в обращении внимания именно на такое осмысление текущей общенаучной ситуации всё громче стучится в академические двери. И именно ею, этой потребностью, жива сегодня надежда на реабилитацию загнанной в «гетто надстроечности» духовной проблематики.

«Мы подходим к очень ответственному времени, к коренному изменению нашего научного мировоззрения»[35], ― писал, в частности, В. И. Вернадский. «Если подтвердится, что жизнь есть не планетное, а космическое явление — последствия этого для биологических и гуманитарных концепций будут чрезвычайны»[36].

К тому же прогнозу подводит Общая теория систем, согласно которой образ человека, рассматриваемы в свете системных предпосылок, должен радикально отличаться от его образа в мире физических частиц, где случайные события выступают в качестве последней и единственной истины[37]. К тому же прогнозу подводит постулированное квантовой теорией неразрывное единство наблюдаемой и наблюдающей реальностей. И к нему же подводит «антропный принцип в космологии», согласно которому фундаментальные параметры Вселенной оказываются почему-то именно такими, какие необходимы для изначального существования в ней разумной жизни.

Но ведь и мир мифов если и выразим в некой предельно обобщённой форме, то лишь в такой, которая мыслится живой и креативной.

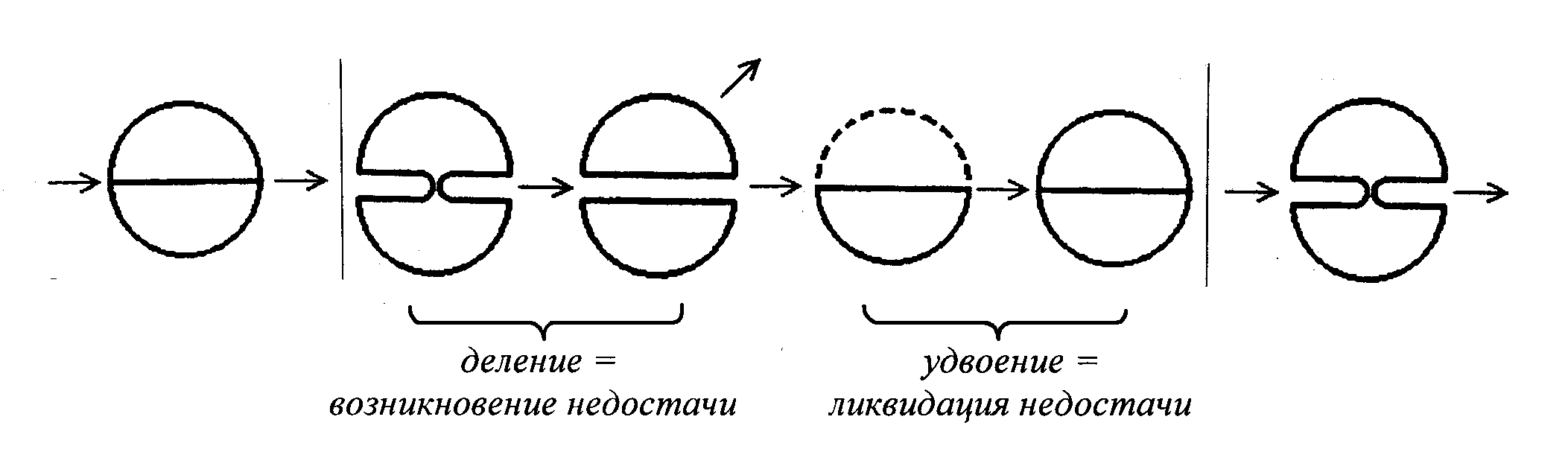

С другой ― содержательной ― стороны: опыт «правильного вхождения в круг» показывает, что метаязыковая структура мифологических представлений о мире выстроена в соответствии со структурой матричного принципа, описываемого алгоритмом «удвоение→деление» (см. часть III «Введения», гл. 3, 4). Но структура матричного принципа, фундаментального для описания природы живой материи, далеко не исчерпывается последовательностью процессов «удвоения» и «деления»[38], и точно также содержание мифологической системы представлений далеко не исчерпывается классами текстов, описывающих последовательность фазовых изменений мифологической модели мира. А это значит, что и там, и здесь для научных поисков открываются широчайшие возможности постоянных взаимных корреляций.

4. МИФЫ КАК МЕТАЯЗЫКОВОЕ ЗНАНИЕ О МИРЕ

Имеется в виду системная программа «исследования изоморфизмов понятий, законов и моделей в различных областях науки для их переноса из одной дисциплины в другую»[39].

Программа, как известно, была предложна ещё в 30-х годы ХХ века в США на основе фундаментального для Общей теории систем иерархического принципа, позволяющего увидеть предметы, «которые раньше не замечались или обходились»[40]. Её основные положения были сформулированы, при участии Л. фон Берталанфи, научным обществом, в функции которого и входило изучение указанных изоморфизмов Тогда, однако, развернуть программу в полную силу не удалось, ― не было прямых доказательств изофункциональности разных уровней иерархии, а, значит, не было и критериев выделения самих уровней, хотя их настойчивый поиск и вёлся (отголоски такого поиска, с поправкой на истматовский догматизм, прозвучали и в нашей стране ― см. часть IV «Введения», гл. 1–3).

Иное дело ― сегодняшняя ситуация прочитанности метаязыкового содержания мифов как самовоспроизводственного алгоритма. Она свидетельствует, что искомым доказательством изофункциональности уровней иерархии может служить способность к самовоспроизводству не только клеточного и видового уровней организации живой материи, но и её социокультурного уровня. Так что время для развёртывания программы изучения изоморфизмов наступает, похоже, лишь сейчас. А главным экспериментальным полем, на котором она должна оправдать возлагаемые на неё надежды, оказывается метаязык мифов. Это видно уже из того, что ― повторюсь ― и структура матричного принципа не исчерпывается последовательностью процессов «удвоения» и «деления», и содержание мифологической системы представлений далеко не исчерпывается классами текстов, описывающих последовательность фазовых изменений мифологической модели мира.

Раскрывать здесь последний тезис подробно ― преждевременно; для этого следует сначала определиться с условиями и правилами такого раскрытия, потому что на разных уровнях организации живой материи по-разному выглядит и структура матричного принципа. Но очевидна перспективность первоочередного изучения именно клеточного уровня: уже сейчас никакими случайностями не объяснить ни поразительного сходства алгоритма «удвоение→деление» с алгоритмом «интерфаза→митоз», ни факта переполненности мирового фольклора образами «волшебных спиралей» (от упоминаемых в некоторых мифах «скрученных спиралью волокон, заключавших в себе Слово»[41] до загадочной формулы из клинописного текста: «Нить двойную вдвойне сплету я»[42]). Мало того: в свете осознанной значимости для мифологического образа мышления триадно-тетрадной числовой символики[43] нельзя скидывать со счетов и идею прочтения ментально-языкового кода, изоморфного генетическому (напомню, что в языке мифов, как и в языке генетического кода, число 3 символизирует «динамическую целостность», а число 4 — «статическую»[44]).

Не менее интересным обещает оказаться сравнение социокультурного уровня с организменным. Можно, например, спроецировать последствия культа «свободы» в современном общественном сознании на процессы, происходящие в такой самовоспроизводящейся на основе матричного принципа системе, как многоклеточный организм человека, в котором какие-то клетки вдруг вообразили себя свободными от своей внутриклеточной программы и начали бесконтрольно размножаться. Ясно, что такое поведение свободных клеток не может быть диагностировано иначе как раковая опухоль. А ведь аналогия целиком приложима к культуре, которая по своей принципиальной сути есть «несвобода», то есть система ограничений, налагаемых на вседозволенность. В мифах же, понимаемых как первоисточник и первопричина культуры, всё это отсылает к фундаментальной «трикстерной» тематике со сквозными для неё мотивами нарушения всех мыслимых норм, правил и запретов.

Или можно на детальном структурном уровне сравнить асоциальные проявления индивидуального и коллективного поведения с тем, что происходит при взаимодействии здоровых клеток и многоклеточных организмов с вирусами. Здесь результаты сравнения в их сопоставлении с метаязыковым содержанием мифов, будучи реализованными в рамках программы изучения «социальной вирусологии», обещают оказаться особенно впечатляющими.

При всей «экзотичности» такого рода аналогий, их скрытый потенциал заставляет отнестись к ним с самым серьёзным вниманием. Не забудем, что «современная наука приходит к исключительно высокой оценке операционной ценности и познавательной силы первобытного знания именно в самые последние годы»[45].

5. ЧТО ОБНАРУЖИЛ ПРОПП?

В плане расширения «базы данных» первобытного знания особенно актуальной становится задача сравнения метаязыковой структуры мифов с открытой В. Я. Проппом метаязыковой структурой волшебной сказки. Актуальность её ― в очевидном сходстве обеих структур: в каждой из них функции действия являются постоянными величинами, а носители функций действия ― переменными. А это ставит нас перед необходимостью дать окончательный ответ на вопрос: структура чего описана в «Морфологии сказки»?

Общепринятое мнение таково, что целью В. Я. Проппа было изучение лишь так наз. «волшебных» сказок — «сказок в собственном смысле слова»[46]. Но одно дело ― цель, а другое ― самоцель. Изучение волшебных сказок вовсе не было для Проппа самоцелью; «он стремился не к описанию поэтических приёмов самих по себе, а к выявлению жанровой специфики волшебной сказки, чтобы впоследствии найти историческое объяснение единообразию волшебных сказок»[47]. Попытку решения второй части своего замысла он, как известно, воплотил в работе «Исторические корни волшебной сказки».

С высоты прошедшего времени становится, однако, ясно, что конечной своей цели Пропп так и не достиг. Его чрезвычайно интересный труд об исторических корнях волшебной сказки показал лишь, что обрядовая сторона жизни раннеисторических социумов описывается такими же смысловыми конструкциями, какими описана и вербальная сторона волшебных сказок. Причём для самого В. Я. Проппа данная ситуация не была неожиданной изначально; это видно из его собственного предисловия к первому изданию «Морфологии»: «Предполагалось дать исследование не только морфологической, но и совершенно особой логической структуры сказки, что подготовляло изучение сказки как мифа»[48]. Да и общетеоретический принцип В. Я. Проппа ― примат структурного изучения над историческим[49] ― подразумевал его дальнейшее применение к мифам как первоисточнику волшебной сказки. Но методологические требования того времени, подчинявшие изучение вербальных аспектов традиционной культуры её обрядовым аспектам (как связанным с производственной практикой), не стимулировала работу мысли в данном направлении. Такие возможности открылись позже, — чем и объясняется необычайно высокая востребованность пропповского труда уже не как исчерпавшего и закрывшего тему, но, наоборот, как впервые открывшего необъятные горизонты её изучения.

С формальной точки зрения суть открытия В. Я. Проппа сводится к выявлению постоянных элементов (инвариантов), «наличествующих в волшебной сказке и не исчезающих из поля зрения исследователя при переходе от сюжета к сюжету. Открытые В. Я. Проппом инварианты и их соотношение в рамках сказочной композиции и составляют структуру волшебной сказки»[50]. Сама же волшебная сказка как таковая ― просто десакрализованный миф. Но это значит, что пропповская структура должна скрыто сохранять в себе именно то метаязыковое содержание мифов, обобщённым выражением которого является самовоспроизводственный алгоритм «удвоение → деление».

Сохраняет ли она его? Чтобы понять это, достаточно ознакомиться с после-пропповской историей структурно-типологического изучения сказки: вся она подтверждает, что «ядерным» для сказочных и до-сказочных (мифологических) текстов рядом функций является взаимообусловленная последовательность возникновения «недостачи» и «её ликвидации»[51]. Но ведь данная последовательность ― не что иное как тот же самовоспроизводственный алгоритм «удвоение → деление», могущий, в силу своей цикличности, а также в силу различных интерпретационных контекстов, читаться и как «деление → удвоение»:

6. ИСТОРИЯ КАК МИФОЛОГИЧЕСКАЯ МИСТЕРИЯ

Попробуем прочитать этот алгоритм сквозь призму остальных пропповских функций. Напомню, что чисто формальный их подсчёт дал число 31 (отлучка, запрет и нарушение запрета, разведка вредителя и выдача ему сведений о его жертве, подвох и пособничество, вредительство, посредничество, начинающееся противодействие, отправка, первая функция дарителя и реакция героя, получение волшебного средства, пространственное перемещение, борьба, клеймение героя, победа, ликвидация недостачи, возвращение героя, погоня и спасение, неузнанное прибытие, притязания ложного героя, трудная задача и её решение, узнавание и обличение, преображение, наказание, свадьба). Напомню также, что и собственно пропповские, и все последующие исследования показали взаимозаменимость некоторых функций, а также их смысловую неравнозначность (встроенность в иерархию соподчинённостей). Тем самым они обеспечили выход на более абстрактный уровень больших алгоритмических единств[52].

И ещё одно предварительное соображение. Волшебная сказка, повторюсь, представляет собой десакрализованный миф, где последний ― это данное в персонифицированных образах представление о мире. В дальнейшем такое представление развивается в двух основных направлениях: в направлении деперсонификации действующих лиц мифа (чем закладываются основы будущей философии и науки), и в направлении десакрализации и рационализации персонифицированных образов (чем закладываются основы повествовательного фольклора и ранних форм литературы). Но в обоих направлениях все эти трансформации происходят лишь с текстовой стороной мифов и постмифологических образований; метатекстовая же их сторона остаётся незатронутой ими. А это значит, что обнаруженную В. Я. Проппом метаязыковую структуру волшебной сказки следует воспринимать не как воспроизводящую взаимоотношения персонажей, а как воплощённую в персонифицированных образах систему представлений о мире. И крайне интересно проследить, как эта система представлений, будучи деперсонифицированной, соотносится с нашими сегодняшними данными по истории культуры.

Начнём с того, что последовательность пропповских функций открывается «отлучкой» (как предварением, а в некотором смысле и ослабленным эквивалентом «недостачи»). Но историческая динамика культуры тоже развивается, как было показано ранее (часть VIII «Введения», гл. 3–5), в условиях, воспроизводящих формальную ситуацию «отлучки»/«недостачи». А именно: она развивается в рамках диссимметричного диалога двух разных предпосылочных традиций (там же), перерастающих затем в противостояние «большого» и «малого», по терминологии М. М. Бахтина, культурно-исторических опытов.

Далее по пропповской схеме идут «запрет» и «нарушение запрета». Здесь нужно иметь в виду, что данные категории — это базовые «кирпичики» любых попыток построения теории культуры. Сама культура, повторюсь, определяется как система запретов, налагаемых на вседозволенность. А в наиболее «сильном» своём проявлении такое определение культуры характерно как раз для так наз. традиционных обществ: именно в них наблюдается максимально выраженная «табуизация» мышления и поведения: членов общества ― абсолютное отсутствие столь знакомой современному человеку «свободы выбора». Соответственно, вся последующая история культуры ― это постепенное и последовательное ослабление «табуизации» мышления и поведения, то есть «нарушение запрета».

Дальнейшее разворачивание пропповской схемы ― это цепь событий, причинно обусловленных взаимодействием «героя» с его антагонистом, условно названным «вредителем», и прямое следствие такого взаимодействия ― окончательно оформленная «недостача». Мы поймём, о чём идёт речь, если окончательно усвоим бахтинскую концепцию культуры как противостояния двух «культурных полей», «двух ментальных режимов», двух «миров»: мира большого и мира малого опытов, где второй, исторически производный от первого, постоянно и целенаправленно его дискриминирует (см. часть VIII «Введения», гл. 5).

Мир большого опыта ― это всё, что охватывается общим понятием «традиция»: всё, что не создано индивидом, не является продуктом его собственной деятельности, но что ему передано извне по обычаю, наследию и прочему преемству — всю народную культуру и религиозное мироощущение, вплоть до общественно-значимых идеалов и их разнообразных интерпретаций. А мир малого опыта, мир «символов официальной культуры» ― это мир властных (государственных и надгосударственных) институтов и разнообразных средств их легитимации, от правовых до академических и медийных. Соответственно, историческая роль большого опыта ― это роль перманентно отступающего под натиском малого, это навязанный ему малым опытом образ «досадной помехи» на пути к «прогрессу». Малый же опыт, напротив, заявляет о себе в истории культуры «по нарастающей»; именно он является потенциальным носителем и будущим строителем неполного («недостаточного») образа мира. («В символах официальной культуры — лишь малый опыт специфической части человечества… малый опыт построен на нарочитом забвении и на нарочитой неполноте»[53]). «Неполнота» проявляется главным образом в отказе от этической компоненты культуры («наука вне морали», «политика вне морали», «экономика вне морали» и т. д.) ― в отказе, радикально снижающем качество самой культуры. Чем и оправдывается функция «вредительства».

В цепи разворачивающихся событий ― «начинающееся противодействие» вредителю», включающее в себя основную массу функций: от «получения волшебного средства» до «трудных задач» и «притязаний ложного героя». Всё это опять-таки объяснимо в свете концепции взаимодействия большого и малого опытов. Мир малого опыта — это мир «второй природы», то есть мир тех «волшебных предметов» (одежды, жилья, документов, бытовой техники, средств передвижения и др., вплоть до их денежных эквивалентов), без владения которыми легальное существование в мире малого опыта невозможно. Это мир «трудных задач», связанных с обретением необходимых для выживания в нём знаний и навыков, от бытовых до высокопрофессиональных. Наконец, это мир приобщения к научному знанию, в том числе и к тому, которое хранит в себе «тайну устройства» мира малого опыта.

Научное знание несёт с собой вожделенный комфорт. «Но ведь настоящей производительницей комфорта является вовсе не наука, а техника. Не нужно смешивать эти вещи. Наука начинает свой путь под знаменем поиска истины. Технике нет никакого дела до истины, она находит своё пропитание на отвалах научных экспериментов. Поначалу она плетётся позади, как незаметный статист, замыкающий шествие героев спектакля. Но постепенно роли сменяются. Знамёна, возвещающие о поиске истины, изнашиваются в бесславных боях, блекнут и линяют. А горы накопленного предметного опыта нарастают словно снежный ком. <…> И вот уже торжественное шествие, описав по сцене причудливый зигзаг, движется в обратном направлении: впереди под знаменем “выгодно!” шествует разжиревшая техника, окружённая толпой своих заказчиков и прислужников. А где-то в самом хвосте в качестве незаметного статиста плетётся наука, на всякий случай забросив на спину давно выгоревшую тряпицу “поиск истины”»[54].

Действительно, ни для кого не секрет, что научное знание, ставящее под угрозу прибыли от эксплуатации уже освоенной и монополизированной техносферы, перестаёт быть востребованным. В этом смысле мир малого опыта ― это мир «преуспевающего эгоизма и яростной погони за пользой и выгодой»[55]. И в качестве такового он навсегда «клеймит» настоящего, противостоящего ему, «героя», проводя непереходимую грань между ним и «ложным героем» — грань между их основополагающими жизненными принципами. Принцип «заклеймённого героя» — это принцип Сократа: «Чем меньше человеку нужно, тем ближе он к богам». А принцип «ложного героя» — это закон общества потребления: «Бери от жизни всё, что плохо лежит, а если сможешь, то и больше».

Потребительство как жизненный принцип — яркая характеризующая черта мира малого опыта. Поэтому «вхождение в него» от лица большого опыта ― это вхождение в чужой, враждебный мир. Ведь это ― мир «полузнания», важнейшего аспекта «недостачи». Это мир «двойных стандартов», возникающих как следствие маскировки «недостачи». Это мир социальной поляризации с её псевдонаучным социал-дарвинистским обоснованием. Это мир ментальных симулякров: он ничего не говорит о смысле и цели существования, не ориентирует на высокие и светлые идеалы, не возвращает доверия к идее «воздаяния за деяния», не наполняет понятие «страха» культуроохранительным содержанием, не даёт стимулов ни к внутреннему самосовершенствованию, ни к общественному служению. И не может дать, — ведь в его материалистической сущности нет ничего — кроме денег и грубой физической силы — что было бы по-настоящему авторитетно; нет никаких мотивировок, кроме инерции прежних мировоззрений, которые заставляли бы задумываться о «вечных» вопросах и высших ценностях. Само понятие «культуры» как всеобъемлющей альтернативы животному существованию сводится в мире малого опыта к своему предельному минимуму: в лучшем случае — к знанию этикета и к умению утонченно развлекаться, а в худшем — к эгоистической, самодовольной и часто кровавой суете «говорящих обезьян». И не потому ли этот мир так часто описывается волшебной сказкой как териоморфный, то есть как мир животных[56]?

Тем не менее, мир малого опыта ― это мир, вхождение в который неизбежно, потому что именно и только в нём сосредоточены возможности решения как его собственных внутренних проблем, так и проблем дискриминируемого им мира большого опыта. Это единственное доступное миру большого опыта поле борьбы, на котором только и возможна в перспективе «ликвидация недостачи» (и «вхождение», и «борьба» в данном случае ― пропповские функции). И не тем ли объясняется успешность вхождения героя в этот мир и конечное торжество над ним, что «правила его устройства» ― классическую парадигматику малого опыта ― он оценивает с точки зрения скрытых потенций более универсального большого опыта?

Значимость предлагаемых интерпретаций ― в их способности объяснить загадку немотивированности ходов сказочной мысли (которая выражается в подчинённости этих ходов невидимой логике над-сказочной структуры, а не логике конкретных сюжетов). Почему, например, возможно пусть временное, но всё же очевидное торжество «ложного героя» (в роли которого часто выступает сам «вредитель»)? Не потому ли, что историческое становление малого ― материалистически ориентированного ― опыта происходит в условиях первоначального безусловного доверия к нему (как к тому, что сводит явления реального мира к наиболее очевидным достоверностям, которые можно услышать, увидеть и потрогать), а его негативные аспекты обнаруживают себя позднее? ― Похоже, что дело обстоит именно таким образом; укажу хотя бы на то, что реально наблюдаемое в истории культуры «заколдование» массового сознания принимается обычно ― с подачи М. Вебера ― за нечто диаметрально противоположное, а именно за его «расколдование»[57].

Заколдованные персонажи волшебной сказки принимают в ней нередко образы «спящих» («Финист ясный сокол» и др.). Не потому ли, что народные массы, выступающие на современной политической арене в роли коллективного носителя традиционального, то есть большого опыта, ― это, по терминологии А. Тойнби, «могучий Спящий» (современное обозначение гегелевских «неисторических народов)?[58]

В ряде сказок заколдованные персонажи представлены образами чудовищ («Аленький цветочек» и др.). Не потому ли, что страны и народы, упорствующие в своей приверженности традиционализму ― это всегда демонизированные «изгои», «враги рода человеческого», которым отказано в принадлежности к «цивилизованному миру»?

А иногда эти персонажи изображаются «окаменевшими». Не потому ли, что «литоморфизм» ― это специфика того, присущего миру малого опыта, языка, посредством которого и осуществляется «заколдование»? «Когда понятиям “монархия”, или “демократия”, или “социализм” и пр. приписываются черты конкретных предметов, например, определённость, завершённость, обозримость, явность, бесспорность… ― то такое наивное восприятие уместно обозначить термином “литоморфизм” (камню уподобление)» [59].

«Морфология <волшебной> сказки» создавалась В. Я. Проппом на основе изучения материалов главным образом русских народных сказок и в этом смысле охватывает собою далеко не всё реальное многообразие подлежащих интерпретации моментов. Но даже немногих рассмотренных здесь деталей пропповской структуры вполне достаточно, чтобы начать видеть в ней уже не только материал для реконструкции метаязыка мифов, но и своего рода инструмент социального прогнозирования.

7. ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Политическое существование стран и народов в современном мире ― это вынужденное подчинение «правилам игры», выведенным как следствие из базовых предпосылок малого опыта, то есть из «прогрессистских» предпосылок, игнорирующих традиционные этические ценности. Достаточно указать на так называемое «международное право», ежедневно и ежечасно подтверждающее, что ничего кроме «двойных стандартов» и «права сильного» за ним никогда не стояло и не стоит.

Неподчинение «правилам» карается, как известно, всевозможными санкциями, иногда очень жестокими. А оправдывается такой порядок вещей не только политической, экономической и военной слабостью караемых, но и ― в гораздо большей степени ― их концептуальной зависимостью от этих «правил», их внутренним согласием с ними.

Редкими, хотя, может быть, и временными, исключениями из такого порядка вещей выглядят страны и народы, высокая степень самоуважения которых коренится глубине и сохранности их культурно-исторической традиции. Наглядный пример тому ― современный Китай с его традиционным скептицизмом в отношении права как всемогущего регулятора отношений[60]. Его опыт ― в интуитивной опоре на ту истину, что совместить историческую устойчивость с текущей конкурентоспособностью можно лишь, оставаясь в рамках более универсального, нежели «евроцентристско-прогрессистский», культурного сценария, не отвергающего ни традицию, ни прогресс. И то же самое ― в Индии, интуитивный консерватизм которой является тайной успеха индийской культуры и цивилизации[61].

В намного более проигрышной ситуации оказываются те страны и народы, которые, подобно современной России, находятся в катастрофическом разладе с собственной культурно-исторической традицией. Но именно поэтому основой мировоззрения, задающего совершенно новые, более универсальные «правила игры», для таких стран и народов могло бы стать уже не интуитивное, а вполне осознанное восприятие истории культуры как процесса критической рефлексии над традицией ― при обязательном сохранении уважения к последней.

Чему в этом смысле способно научить метаязыковое содержание культуры?

Во-первых, очевидно, что «мир малого опыта» приобретает всё более явственные черты того, что можно назвать, продолжая пользоваться языком волшебной сказки, «Кащеевым царством»: принципы его организации оказываются очень похожими на те модели жизнеустройства, вероятность возникновения которых прогнозируется некоторыми политологами для XXI века. «Одна из тенденций глобализуемого мира — создание гигаполисов-агломераций, в которых будет концентрироваться значительная часть населения, производственных мощностей, они будут специализироваться и создадут новую систему разделения труда. Ряд опасных производств и добыча сырья будет вынесена за их пределы — и тенденция налицо. Собственно, и в России уже есть предложения создания зон агломерации взамен существующего административно-территориального деления. Подобные предложения во многом логичны и соответствуют направлению развития существующей экономической и политической мировой системы, являются продолжением программы глобализации и полностью отвечают интересам управления глобальным миром. При этом нужно понимать, что чисто географически агломерации-супергорода будут представлять из себя некие острова в безбрежном море “серых территорий»” вокруг них. “Серые территории” будут выполнять как связующую роль, так и станут местом сброса балласта из супергородов. Фактически речь идет о сомализации в мировом масштабе — точечный и тотальный контроль над значительной массой населения в таких сверхгородах и абсолютное равнодушие к судьбе выброшенных за их пределы <…> Сеть агломераций плюс места добычи ресурсов и производственные площадки — вот идеал глобального мира. <…> Это логическое продолжение концепции “золотого миллиарда” ― доступ в новый мир будет закрыт целым цивилизациям. Они вообще становятся ненужными и бесполезными. Единственная проблема, которую предстоит решить в таком случае — деиндустриализация территорий будущих “серых зон”. Уничтожение любых возможностей для самопроизвольного зарождения пусть и отсталых, но конкурентов <…> Дикари с “калашниковыми” на отремонтированных на свалках джипах — вот, собственно, технологический предел для дикарей, которым будет позволено жить на пространствах между гигаполисами. Усмирение особо рьяных будет производиться с помощью карательных экспедиций, а периметр транспортных путей между гигаполисами на всем протяжении вполне по силам контролировать уже сегодняшним охранным системам»[62].

Это ― пространственный параметр описания реального «Кащеева царства» (отличный от своего фольклорно-мифологического эталона лишь меньшей степенью централизованности). А вот информационный параметр: очевидно, что принципы организации «Кащеева царства» целиком соответствуют принципам организации того явления, которое осознаётся сегодня как проблема существования глобальной невидимой власти над массовым сознанием.

Проблема эта всё больше и больше начинает осознаваться общественностью как самая главная проблема современной международной политики — как её решающий фактор, обеспеченный огромным количеством разного рода международных советов, клубов, столов, институтов, комиссий, агентств, фондов, банков, телекомпаний, газет и журналов, силовых и разведывательных служб. Конечно, деланное иронизирование над «искателями заговоров» по инерции всё ещё сохраняется; но и оно уже воспринимается как естественная технологическая часть «обеспечения прикрытия». Действительное же положение вещей давно является секретом лишь для не желающих ничего знать о нём.

Приведу выдержки из книги Э. Бернейза «Пропаганда» (книги, которую этот авторитетный специалист по формированию общественного мнения написал по заказу «Совета по международным отношениям» и за которую получил от последнего пост руководителя телекомпании CBS):

«По мере того, как цивилизация становится всё более сложной и когда необходимость невидимого правительства становится всё более очевидной, изобретаются и развиваются технические средства, с помощью которых можно контролировать общественное мнение...»; «Сознательная и умная манипуляция организованными привычками и мнениями масс является важным элементом демократического общества. Те, кто манипулирует этим невидимым механизмом общества, составляют невидимое правительство, которое является истинной правящей властью...»; «Нами управляют, наше сознание целенаправленно формируют, наши вкусы унифицированы, наши идеи навязываются нам людьми, о которых мы никогда не слышали. Как бы мы к этому не относились, фактом остается то, что почти в каждом акте нашей жизни, в сфере политики или бизнеса, нашего общественного поведения или нашего этического мышления над нами господствует относительно малое число лиц, <...> которые понимают процессы массового сознания и социальные модели поведения масс. Именно они держат в руках поводья, которые управляют общественным сознанием и сдерживают старые социальные силы, а также изобретают новые способы установления контроля над миром»[63].

Как видим, с нами давно уже не церемонятся: нам открытым текстом объясняют, за кого нас держат. И не тем ли объясняется смелость манипуляторов, что техника заколдования массового сознания (см. часть VII «Введения», гл. 7) достигла уже пределов, кажущихся необратимыми? Ведь язык «говорящих обезьян» и атмосфера «стёбового» безмыслия формируются сегодня целенаправленно, безостановочно и — как ни грустно признать — вполне успешно.

Тем не менее, ситуация не безнадежна, поскольку имеют место и такие параметры описания «Кащеева царства», которые оставляют пространство для оптимизма. Суть их в том, что метаязыковое содержание фольклорно-мифологического наследия включает в себя информацию не только о неизбежности разрушения «царства», но и о конкретных формах и методах борьбы с ним.

Что это за формы и методы?

Ответ если и не очевиден в деталях (в силу текущей неосвоенности метаязыка культуры), то ясен в своих общих чертах:

- «Кащеево царство» является самым непримиримым врагом культурно-исторической традиции, препятствующей окончательному «заколдованию» массового сознания путём культивирования «беспредпосылочного» знания (путём его сведения к уровню и возможностям «говорящих обезьян»);

- глубинная суть «Кащеева царства» с её программной функцией «заколдования» сосредоточена в одной из интереснейших мифологем традиции ― в мотиве «Кащеевой смерти» («древность мотива подтверждается его наличием в русских заговорах и хеттских обрядовых текстах»[64]);

- эта мифологема хранит в себе тайну бесплодности «лобовых» атак на «Кащея». То есть она объясняет, что в сегодняшнем обществе «политического спектакля» любые инициативы, любые мыслимые сценарии общественно-значимого действия, не санкционированные «сверху» (из «царства»), реализуемы лишь в той мере, в какой они покрываются заранее известной погрешностью «правил игры в демократию, свободу и права человека». По большому же счёту все они изначально предусмотрены, просчитаны и обезврежены соответствующими управленческими практиками, отводящими «низам» роль или «стада баранов», или «пушечного мяса», или «отвлекающей внимание массовки». Не по этой ли именно причине «Кащеево царство» изображается нередко как обнесённое тыном, украшенным черепами предыдущих незадачливых «героев»? И не по этой же ли причине победителем «Кащеева царства» всегда оказывается именно тот герой, который радикально меняет «правила игры»?

Похоже, что традициональные тексты, действительно, пора уже воспринимать не просто как узкоспециальную академическую сферу «фольклористики», но как требующую своего метаязыкового осмысления «инструкцию по технике духовного выживания». А для того, чтобы такое их восприятие превратилось в осознанную программную установку, нужно начинать овладевать методикой прочтения метаязыкового содержания культуры. Лишь при выполнении этого условия можно будет надеяться понять, почему «Кащеева смерть», эта загадочная фрактальная структура, состоящая из вложенных друг в друга сущностей, поразительным образом напоминает собой символическую иерархию «поля смыслов человеческой культуры» (тезаурус, воспроизводящий собою образ того мифологического древа, которое, как известно, растёт «вверх корнями, вниз ветвями»).

Уместно напомнить и о том, что разного рода программы изучения первобытного знания, начиная с программ Аненербе, всегда оставались и продолжают оставаться безрезультативными именно потому, что нацелены обычно на текстовую, а не метатекстовую, сторону исследуемого материала.

8. «ПОСМЕРТНОЕ ВОЗДАЯНИЕ ЗА ДЕЯНИЯ»

КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА

Одним из интереснейших аспектов «инструкции» может оказаться раскрытие метаязыкового содержания концепции «посмертного воздаяния за деяния». Разумеется, такое раскрытие подразумевает предварительное обращение к метаязыковому содержанию понятия «смерть».

В современном массовом сознании актуальны две трактовки смерти: как «небытия» и как «инобытия». Первая трактовка ― историческое производное неполного (редуцированного) представления о мире (см. часть VII «Введения», гл. 5); вторая ― реликт представления, уходящего корнями в пред-структуру понимания с её предельно выраженной космологизированностью сущего. «Всё причастно космосу, связано с ним, выводимо из него и проверяется и подтверждается через соотнесение с космосом»[65]; «здесь господствует глобальный и интегральный детерминизм»[66].

На практике эта всеобщая космологизированность воплощена в фундаментальной для древности идее тождества «макрокосма» и «микрокосма». Суть идеи сводится к представлению о гармоническом единстве вселенной и человека ― представлению, унаследованному средневековьем от античности, а античностью от ещё более ранних исторических формаций. Согласно этой идее, «микрокосм ― не просто малая часть целого, не один из элементов вселенной, но как бы её уменьшенная и воспроизводящая её реплика. <…> Микрокосм мыслился в виде человека, который может быть понят только в рамках параллелизма “малой” и “большой” вселенной. <…> Если в человеке можно найти все основные черты вселенной, то и природа мыслится в человеческом облике. <…> Настойчивость, с которой поэзия, искусство, богословие средних веков вновь и вновь возвращаются к теме антропоморфной природы и космического человека ― не простая дань традиции, не только условность, ― в этих представлениях выражается особое, впоследствии утраченное отношение человека к миру природы. Человек обладал чувством аналогии, более того, родства структуры космоса и своей собственной структуры. В природе видели книгу, по которой можно научиться мудрости, и одновременно ― зерцало, отражающее человека»[67].

Аллегорические рисунки средневековья, иллюстрирующие идею тождества макрокосма и микрокосма, отражают относительно позднюю стадию рефлектирования над ней ― стадию, нагруженную сложной теологической символикой[68], но полностью утратившую исходную семантику «смерти как инобытия». Причина утраты ― в новом, существенно демифологизированном взгляде на связь макрокосма и микрокосма: эта связь понимается уже не как прежнее гармоническое единство большого и малого миров, а как лишь их параллелизм, предваряющий чуждое изначальной концепции субъект-объектное отношение. То есть: мир ― сам по себе, и человек в мире ― тоже сам по себе, хотя их внутренние структуры и продолжают пережиточно восприниматься как структурно тождественные.

Мифологические же тексты и их обрядовые эквиваленты сохраняют семантику органической связи между макрокосмом и микрокосмом в относительно первозданном виде. Понять эту семантику на уровне образа можно, если представить себе человека в роли некоего фантастического медиатора, соединяющего собою ту часть мира, которая обращена вовне, с той его частью, которая обращена вовнутрь. Фантастичность образа ― в трактовке сути медиаторской функции: согласно мифологическим текстам и их обрядовым эквивалентам, оказаться внутри медиатора (быть проглоченным им и пр.) означает, с одной стороны, «умереть, чтобы заново родиться», а с другой ― «оказаться в ином мире»[69].

«Макрокосм» в свете таких представлений ― это не Вселенная в её «просвещенческой» трактовке противопоставленного субъекту и бесконечно превосходящего его по масштабу «объекта», а нечто, очень похожее на современный неклассический синтез «наблюдателя» и «наблюдаемого»: пространство внешней медиаторской активности. Соответственно, и «микрокосм» таких представлений ― не независимый от объекта «субъект», но исключительно внутренний мир медиатора. А единство таких «макрокосма» и «микрокосма» заключается в особых принципах организации «медиаторского тела», открытого, наподобие ленты Мёбиуса, одновременно вовне и вовнутрь.

Не отсюда ли ― вся мифологическая символика «вывернутого (гротескного, по М. М. Бахтину) тела»? В легендах нивхов «земля выворачивается наизнанку»; в мифах догонов (Зап. Африка) она «прячется в своём чреве»; в ближневосточной космогонии сотворение мира описывается как овладение внутренней сущностью «праматери Тиамат». Персонажи корякской мифологии (персонификаторы мира) засовывают головы в собственные внутренности; сходная смысловая нагруженность пронизывает очень многие образцы раннеисторической иконографии, мелкой пластики и скульптуры.

Во всех таких смысловых абсурдах легко узнаётся семантика, специфичная именно для мифологического образотворчества (см. часть II «Введения»). «Гротескный тип образности (то есть метод построения образов) — это древнейший тип: мы встречаемся с ним в мифологии и в архаическом искусстве всех народов, в том числе, конечно, и в доклассическом искусстве древних греков и римлян»[70]. А задача изучения своеобразной логики этого телесного канона, его особой художественной воли не только не решается, но и не ставится, поскольку не очень-то и понимается. «Классический канон нам художественно понятен, мы им до известной степени ещё сами живём, а гротескный мы уже давно перестали понимать или понимаем его искажённо. Задача историков и теоретиков литературы и искусства — реконструировать этот канон в его подлинном смысле. Недопустимо истолковывать его в духе норм нового времени и видеть в нём только отклонение от них. Гротескный канон нужно мерить его собственной мерой»[71].

Очень похоже на то, что означенная мера, будучи просчитанной на метауровне, преподнесёт в будущем немало сюрпризов, особенно в плане обнаружения связи между тем, что принято называть «судьбой», и тем, что считается «наследственностью». Ведь не секрет, что наша биография, которую, казалось бы, творим мы сами, во многом обусловлена грузом нашей же наследственности: психофизиологическими предрасположенностями, умственными задатками, внешними данными. Но если макрокосм, действительно, изоморфен микрокосму (ментально-языковой код ― генетическому), то не оборачивается ли наша свобода мыслей, слов, дел и целей свободой вмешательства в то, что с какой-то иной, недоступной здесь-теперь точки зрения, выступает в роли очередного «груза наследственности» (в роли генетического кода, тоже «четырёхбуквенного»)? А, значит ― в то, что оказывает обратное действие на очередную (нашу же!) «судьбу»? И не явлен ли нам тем самым подлинный ― метаязыковый ― смысл концепции «посмертного воздаяния за деяния»?

9. КУЛЬТУРА КАК ФУНКЦИЯ МИФА

Поставленный таким образом вопрос возвращает нас к древнейшей, но по-прежнему не потерявшей актуальности теме места человека в мире. Каково это место? Таково ли, что человек в нём — независимый от своего «объективного» окружения и свободно действующий в этом окружении «субъект» (преобладающая сегодня «просвещенческая» точка зрения)? Или же, напротив, он — слепое орудие породивших его каких-то высших сил, инструмент достижения изначально скрытого от него «промысла» (церковная точка зрения)? Или, может быть, он — не то и не другое, а что-то третье, в рамках существующей парадигматики слабо вообразимое (неклассическая точка зрения)?

Современная система представлений о мире, поделившая свои объяснительные функции между знанием без веры и верой без знания, даёт на вопрос о месте человека в мире хотя и противоположные, но равно-неудовлетворительные своей неполнотой ответы. То есть она предлагает вопрошающим типичный манипулятивный псевдовыбор. Для нужд контроля, например, слишком соблазнительна вера без знания, превращающая людей в «стадо овец», а для нужд конкуренции — знание без веры, превращающее их в «стаю волков». И уж подавно соблазнительна, с точки зрения повседневно-обывательского умения жить, свобода выбора между верой без знания, освящающей моральное право на бездумье, и знанием без веры, обосновывающим моральное право на любую выгодную подлость.

Между тем характер современного общества обнаруживает всё более заметную несовместимость с рассчитанным на массовое невежество псевдовыбором. Современное информационное общество уже не хочет выбирать между «морковками» веры без знания и знания без веры, манипулирование которыми является главнейшим условием деградации массового сознания, залогом его низведения до уровня «говорящих обезьян», «собак Павлова» и прочих «подопытных крыс». Не может оно удовлетвориться и эклектическим совмещением противоречащих друг другу веры и знания, этой фальшивой имитацией мировоззренческого синтеза. Оно остро нуждается в таких вере и знании, которые не конкурировали бы друг с другом за право владения умами, а явили бы собою неразрывное органическое единство. Оно настоятельно требует нового, очеловеченного мировоззрения, в котором нашли бы смысл и оправдание его самые сокровенные мечты, самые заветные цели и самые потаённые надежды.

Очень похоже на то, что искомое мировоззрение односущно с пониманием культуры как метаязыковой функции мифа, где первоисточником любой «веры» является мифологическая память о наследии «родителей» (напомню: кавычки указывают на филогенетический ракурс понятия «родители»), а «знание» обретается в процессе метаязыкового усвоения «родительского» наследия.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Новая философская энциклопедия : В 4 т. / рук. проекта В. С. Степин, В. Г. Семигин. М. : Мысль, 2010. Т. II. С. 550.

[2] Там же.

[3] Гарнер А., Пиз А. Язык разговора [Электронный ресурс] // Университет риторики и ораторского мастерства. URL:

http://www.orator.biz/library/books/yazik_razgovora/

[архивировано в

WebCite

] (дата обращения: 28.04.2013).

[4] Там же.

[5] Там же.

[6] Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Ч. 1: Коллективная монография / РТВ. Ред. Н. Д. Голев. Кемерово ; Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2009. С. 5–6.

[7] Там же. С. 26.

[8] Там же. С. 7.

[9] Там же.

[10] Там же. С. 16.

[11] Вернадский В. И. Биосфера. М. : Мысль, 1967. С. 25–26.

[12] Там же.

[13] Новая философская энциклопедия. С. 550.

[14] Голев Н. Д. Обыденное метаязыковое сознание носителей русского языка и содержание школьного курса [Электронный ресурс] // Алтайский государственный университет. URL:

http://lingvo.asu.ru/golev/articles/z51.html

[архивировано в

WebCite

] (дата обращения: 28.04.2013).

[15] Новая философская энциклопедия. С. 551.

[16] Новейший философский словарь. Изд. II, перер. о доп. / Сост. и гл. науч. ред. А. А. Грицанов. Мн. : Интерпрессервис ; Книжный Дом, 2001. С. 628.

[17] Токарев С. А., Мелетинский Е. М. Мифология // Мифы народов мира : В 2-х т. М. : Советская энциклопедия, 1980. Т. I. С. 15.

[18] Богораз В. Г. Эйнштейн и религия Применение принципа относительности к исследованию религиозных явлений. М. ; Пг : Изд. Л. Д. Френкель, 1923. С. 3.

[19] Там же. С. 15.

[20] Данин Д. Нильс Бор. М. : Молодая Гвардия, 1978. С. 319.

[21] Там же. С. 320.

[22] Там же. С. 320–321.

[23] Голев Н. Д. Указ. соч.

[24] Там же.

[25] Обыденное метаязыковое сознание… С. 30.

[26] Там же.

[27] Налимов В. В. Непрерывность против дискретности в языке и мышлении. Тбилиси : Изд-во Тбилисского ун-та, 1978. С. 69.

[28] Руденко С. И. Культура населения горного Алтая в скифское время. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1953. Табл. LXXXII, 3 и др.; Сокровища скифских курганов в собрании государственного Эрмитажа. Прага : Артия ; Л. : Сов. художник, 1966. С. 19, 78 и др.

[29] Каталог гор и морей (Шань Хай Цзин). М. : Наука, 1977. С. 51.

[30] Дюмезиль Ж. Осетинский эпос и мифология. М. : Наука, 1976. С. 73.

[31] Drößler R. Als die Sterne Götter waren. Leipzig : Prisma-Verlag, 1976. S. 189.

[32] Хайдеггер М. Бытие и время. СПб. : Наука, 2006. С. 153.

[33] Там же. С. 148–153.

[34] Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М. : Прогресс, 1988. С. 354–355.

[35] Вернадский В. И. Изучение явлений жизни и новая физика // Известия АН СССР. VII серия. 1931. № 3. С. 417.

[36] Там же. С. 437.

[37] Берталанфи Л. фон. История и статус общей теории систем // Системные исследования. М. : Наука, 1973. С. 36.

[38] Зеленин А. В. Н. К. Кольцов и современные представления о передаче и реализации генетической информации // Кольцов Н. К. Избранные труды. М. : Наука, 2006. С. 168–170.

[39] Берталанфи Л. фон. Общая теория систем ― обзор проблем и результатов // Системные исследования. М. : Наука, 1969. С. 36–37.

[40] Берталанфи. История и статус общей теории систем. С. 36.

[41] Котляр Е. С. Миф и сказка Африки. М. : Наука, 1975. С. 95–96.

[42] Я открою тебе сокровенное слово. Литература Вавилонии и Ассирии. М. : Художественная литература, 1981. С. 82.

[43] Мифы народов мира : В 2-х т. М. : Советская энциклопедия, 1980. Т. I. С. 630.

[44] Там же.

[45] Топоров В. Н. Первобытные представления о мире (общий взгляд) // Очерки истории естественнонаучных знаний в древности. М. : Наука, 1982. С. 37.

[46] Пропп В. Я. Морфология сказки. М. : Academia, 1928. С. 6.

[47] Мелетинский Е. М. Структурно-типологическое изучение сказки // Пропп В. Я. Морфология <волшебной> сказки. Исторические корни волшебной сказки. М. : Лабиринт, 1998. С. 437.

[48] Пропп В. Я. Морфология сказки. С. 7.

[49] Пропп В. Я. Фольклор и действительность. Избранные статьи. М. : Наука, 1976. С. 139.

[50] Мелетинский Е. М. Структурно-типологическое… С. 437.

[51] Там же. С. 456–460.

[52] Там же. С. 459.

[53] Бахтин М. М. Из черновых тетрадей // Литературная учёба : Литературно-художественный журнал. 1992. № 5–6 (сентябрь — декабрь). С. 158.

[54] Вальков К. И. В сумерках полузнания. СПб. : СПбГАСУ, 1995. С. 56.

[55] Там же.

[56] Пропп В. Я. Морфология <волшебной> сказки. Исторические корни волшебной сказки. М. : Лабиринт, 1998. С. 355–356.

[57] Горюнков С. В. Глобальный кризис как шанс поумнеть. СПб. : Нравственный мир, 2009. С. 34–40.

[58] Тойнби А. Цивилизация перед судом истории : Сборник. М. Айрис-Пресс, 2003. С. 324–325.

[59] Вальков К. И. Указ. соч. С. 60.

[60] Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М. : Искусство, 1972. С. 140.

[61] Радхакришнан С. Индийская философия : В 2 т. М. : Миф, 1993. Т. I. С. 33.

[62] Фурсов А. И. Серые зоны агломераций [Электронный ресурс] // Информационно-аналитический ресурс «Анапа-Pro». URL:

http://anapa-pro.com/category/2/article/1779

[архивировано в

WebCite

] (дата обращения: 28.04.2013).

[63] Цит. по: Колеман Д. Комитет 300. Тайны мирового правительства. М. : Витязь, 2001. С. 252–254.

[64] Мифы народов мира : В 2-х тт. М. : Советская энциклопедия, 1980. Т. I. С. 629.

[65] Мифы народов мира. Т. II. С. 162.

[66] Там же. С. 163.

[67] Гуревич А. Я. Указ. соч. С. 52–55.

[68] Там же. С. 54.

[69] Пропп В. Я. Морфология <волшебной> сказки… С. 185.

[70] Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М. : Художественная литература, 1965. С. 34.

[71] Там же. С. 36.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бахтин М. М. Из черновых тетрадей : О любви и познании в художественном образе // Литературная учёба : Литературно-художественный журнал. 1992. № 5–6 (сентябрь — декабрь). С. 153–166.

Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М. : Художественная литература, 1965.

Берталанфи Л. фон. История и статус общей теории систем // Системные исследования. М. : Наука, 1973. С. 20–37.

Берталанфи Л. фон. Общая теория систем ― обзор проблем и результатов // Системные исследования. М. : Наука, 1969. С. 30–54.

Богораз В. Г. Эйнштейн и религия Применение принципа относительности к исследованию религиозных явлений. М. ; Пг : Изд. Л. Д. Френкель, 1923.

Вальков К. И. В сумерках полузнания. СПб. : СПбГАСУ, 1995.

Вернадский В. И. Биосфера. М. : Мысль, 1967.

Вернадский В. И. Изучение явлений жизни и новая физика // Известия АН СССР. VII серия. 1931. № 3. С. 403–437.

Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М. : Прогресс, 1988.

Гарнер А., Пиз А. Язык разговора [Электронный ресурс] // Университет риторики и ораторского мастерства. URL:

http://www.orator.biz/library/books/yazik_razgovora/

[архивировано в

WebCite

] (дата обращения: 28.04.2013).

Голев Н. Д. Обыденное метаязыковое сознание носителей русского языка и содержание школьного курса [Электронный ресурс] // Алтайский государственный университет. URL:

http://lingvo.asu.ru/golev/articles/z51.html

[архивировано в

WebCite

] (дата обращения: 28.04.2013).

Горюнков С. В. Глобальный кризис как шанс поумнеть. СПб. : Нравственный мир, 2009.

Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М. : Искусство, 1972.

Данин Д. Нильс Бор. М. : Молодая Гвардия, 1978.

Дюмезиль Ж. Осетинский эпос и мифология. М. : Наука, 1976.

Зеленин А. В. Н. К. Кольцов и современные представления о передаче и реализации генетической информации // Кольцов Н. К. Избранные труды. М. : Наука, 2006. С. 168–170.

Каталог гор и морей (Шань Хай Цзин). М. : Наука, 1977.

Колеман Д. Комитет 300. Тайны мирового правительства. М. : Витязь, 2001.

Котляр Е. С. Миф и сказка Африки. М. : Наука, 1975.

Мелетинский Е. М. Структурно-типологическое изучение сказки // Пропп В. Я. Морфология <волшебной> сказки. Исторические корни волшебной сказки. М. : Лабиринт, 1998. С. 437–446.

Мифы народов мира : В 2-х т. М. : Советская энциклопедия, 1980. Т. I.

Мифы народов мира : В 2-х т. М. : Советская энциклопедия, 1980. Т. II.

Налимов В. В. Непрерывность против дискретности в языке и мышлении. Тбилиси : Изд-во Тбилисского ун-та, 1978.

Новая философская энциклопедия : В 4 т. / рук. проекта В. С. Степин, В. Г. Семигин. М. : Мысль, 2010. Т. II.

Новейший философский словарь. Изд. II, перер. о доп. / Сост. и гл. науч. ред. А. А. Грицанов. Мн. : Интерпрессервис ; Книжный Дом, 2001.

Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Ч. 1: Коллективная монография / РТВ. Ред. Н. Д. Голев. Кемерово ; Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2009.

Пропп В. Я. Морфология <волшебной> сказки. Исторические корни волшебной сказки. М. : Лабиринт, 1998.

Пропп В. Я. Морфология сказки. М. : Academia, 1928.

Пропп В. Я. Фольклор и действительность. Избранные статьи. М. : Наука, 1976.

Радхакришнан С. Индийская философия : В 2 т. М. : Миф, 1993. Т. I.

Руденко С. И. Культура населения горного Алтая в скифское время. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1953.

Сокровища скифских курганов в собрании государственного Эрмитажа. Прага : Артия ; Л. : Сов. художник, 1966.

Тойнби А. Цивилизация перед судом истории : Сборник. М. Айрис-Пресс, 2003.

Токарев С. А., Мелетинский Е. М. Мифология // Мифы народов мира : В 2-х т. М. : Советская энциклопедия, 1980. Т. I. С. 11–20.

Топоров В. Н. Первобытные представления о мире (общий взгляд) // Очерки истории естественнонаучных знаний в древности. М. : Наука, 1982. С. 8–40.

Фурсов А. И. Серые зоны агломераций [Электронный ресурс] // Информационно-аналитический ресурс «Анапа-Pro». URL:

http://anapa-pro.com/category/2/article/1779

[архивировано в

WebCite

] (дата обращения: 28.04.2013).

Хайдеггер М. Бытие и время. СПб. : Наука, 2006.

Я открою тебе сокровенное слово. Литература Вавилонии и Ассирии. М. : Художественная литература, 1981.

Drößler R. Als die Sterne Götter waren. Leipzig : Prisma-Verlag, 1976.

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATION)

Bakhtin M. M. Iz chernovykh tetradei : O liubvi i poznanii v khudozhestvennom obraze // Literaturnaia ucheba : Literaturno-khudozhestvennyi zhurnal. 1992. № 5–6 (sentiabr' — dekabr'). S. 153–166.

Bakhtin M. M. Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaia kul'tura Srednevekov'ia i Renessansa. M. : Khudozhestvennaia literatura, 1965.

Bertalanfi L. fon. Istoriia i status obshchei teorii sistem // Sistemnye issledovaniia. M. : Nauka, 1973. S. 20–37.

Bertalanfi L. fon. Obshchaia teoriia sistem ― obzor problem i rezul'tatov // Sistemnye issledovaniia. M. : Nauka, 1969. S. 30–54.

Bogoraz V. G. Einshtein i religiia Primenenie printsipa otnositel'nosti k issledovaniiu religioznykh iavlenii. M. ; Pg : Izd. L. D. Frenkel', 1923.

Val'kov K. I. V sumerkakh poluznaniia. SPb. : SPbGASU, 1995.

Vernadskii V. I. Biosfera. M. : Mysl', 1967.